農業用ドローンによる農薬散布は平成28年7月から始まり、今後ますます注目される分野です。日本の農業が抱える人手不足などの問題点を解消するだけではなく、その市場規模は400億円以上になるとも言われているからです。そこでまず気になるのが農業用ドローンの操縦に関する免許についてではないでしょうか。

他のインターネットサイトでは免許不要といった情報が多くありますが、平成30年5月1日に施行された農林水産省からの農薬散布に関する指針には、オペーレーター(操縦士)に関する条件が明記されていますので注意が必要です。

また、操縦できる機体には制限があったり、農薬散布をする前には国土交通省への申請手続きなども必要になります。

そこで今回は、農業用ドローンに必要な免許の取得方法と実際に飛行させるための申請許可手続きの方法について詳しくお伝えしていますので、現在農業に携わっている方も、これから新規参入を考えている方もぜひご確認ください。

この記事でわかること

1. 農業用ドローンによる農薬散布に必要な免許とは?

1-1. 農業用ドローンに関するガイドライン(農林水産省)

平成30年5月1日施行された「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(農林水産省)によれば、農業用ドローンのオペレーター(操縦士)について、次のような条件が定められています。

第7 オペレーター、機体等

1 オペレーターの技術、機体の性能等は、次のとおりとする。

(1)オペレーターは、空中散布に用いられる機種の操縦技術に習熟しており、かつ、 無人航空機を用いた農薬等の散布に関する技術及び無人航空機の安全な飛行に関する知識を修得している者として登録認定等機関の認定を受けたものであること。

引用:農林水産省「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成30年5月1日施行)http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/120507_heri_mujin-97.pdf

つまり、誰でも勝手に農薬散布ができるわけではなく、専門的な技術と知識を有した「認定オペレーター」であることが条件とされているのです。ただし、飛行機や船、自動車の免許とは違い、指定された機関からの技能認定資格となります。

「認定」と聞くと強制力の弱いものに聞こえますが、登録認定等機関は毎月認定者を農林水産省に報告するように定められていますので注意しましょう。

1-2. 登録認定等機関の認定(認定オペレーター)が必要

では、登録認定等機関の認定(認定オペレーター)とはどのようなものなのでしょうか。これは、農林水産省消費・安全局が認定したドローンの操縦技術や知識、機体性能の確認などを行う民間団体のことです。

この団体から技能認定を受けた者、つまり認定オペレーターになると農業用ドローンの操縦ができるようになります。また、平成30年5月時点での登録認定等機関は「一般社団法人 農林水産航空協会」のみとなります。

ドローンの認定オペレーターの数は平成30年2月時点で2,759人となり、増加率314%と急増していることがわかります。ちなみに、無人ヘリコプターの認定オペレーター数は10,541人でドローンの約3.8倍となっていますが、ドローンの急激な増加率を見れば今後ますます普及していくことは想像に難しくないでしょう。

1-3. オペレーター(操縦士)+ナビゲーター1名以上必要

さらに、実際にドローンを使用した農薬散布を行う際には、認定オペーレーター以外にナビゲーター1名以上が必要とされています。ナビゲーターとは、周囲の安全を確保するためドローンの飛行状況や周辺地区を監視してオペレーターを誘導する役割を持ちます。

6 空中散布の実施に当たっての危被害防止対策

(4)ナビゲーターを機体毎に1名以上配置するとともに、必要に応じて作業補助者を 配置すること。また、オペレーター、ナビゲーター及び作業補助者は互いに連携し、一層の周囲の安全確保に努めること。

引用:農林水産省「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成30年5月1日施行)http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/120507_heri_mujin-97.pdf

2. 農業用ドローン免許(認定資格)取得方法

それでは、具体的に認定オペレーターとなる方法を確認して行きましょう。

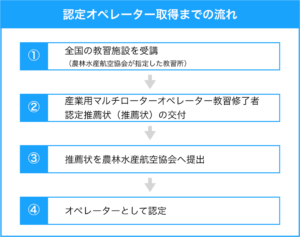

2-1. 農林水産航空協会の認定オペレーター取得までの流れ

まず認定オペレーターになるには、農林水産航空協会が指定する教習施設(産業用マルチローター教習施設)を受講する必要があります。

先ほど登録認定等機関、つまり認定オペレーターを認定することができるのは農林水産航空協会だけだとお伝えしましたが、その認定を受けるために必要な教習施設は全国に存在しています。認定オペレーターになるまでの流れを以下の図で確認しておきましょう。

2-2. オペレーター教習の受講資格

オペレーター教習の受講資格には次の4つがあります。

①満16歳以上であること

②視力・聴力が正常であること

③運転免許証などの身分証明書が提出できること

④心身ともにオペレーターとしての適性があること

また、受講する際にはドローンの操縦経験の有無が気になると思いますが、教習には初心者向けのコースを用意しているところがありますので安心して下さい。

2-3. 認定オペレーターの教習内容

認定オペレーター取得のための教習内容は、

・操作実技教習

・学科教習

こちらの2つが必要になります。もちろん、農薬散布のための教習になりますので、ドローンの基本操作以外にも、散布装置の操作や取り扱いについても学ぶことになります。

ここで注意したいのは、ドローンは機種ごとに操作方法が異なることです。詳しくは次章でお伝えしますが、農業用ドローンとして使用できる機体についても農林水産省によって定められており、機体ごとの技能認定が必要になります。

2-4. 認定オペレーター教習の受講費用の相場

認定オペレーター教習の受講費用は教習施設によって差がありますが、相場は15万円から25万円ほどです。

教習期間は3日〜5日間となり、ドローン経験者コースや初心者コースなどに分かれているところもあります。

また先ほどもお伝えしたように、農業用ドローンの技能認定は機種ごとに行われているため、教習施設が扱っている機種を確認することが重要になりますので、免許取得時の注意点を確認していきましょう。

3. 農業用ドローン免許(認定資格)取得時の注意点

3-1. 農業用ドローンに使用できる機種・機体が限定されている

第7 オペレーター、機体等

1 オペレーターの技術、機体の性能等は、次のとおりとする。

(中略)

(2)機体は、安全かつ適正な空中散布を実施するために必要な性能を有し、かつ、保守及び整備のための体制が整備されているものとして性能確認された機体の一覧 (別表2)に掲げる適用機種であって、登録認定等機関による登録がなされ、かつ適切に定期点検が行われたものであること。

引用:農林水産省「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成30年5月1日施行)http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/120507_heri_mujin-97.pdf

農業用ドローンに使用できる機体については上記のように定められています。わかりやすくまとめると、

・農林水産省が定める機種

・かつ、農林水産航空協会に認定された機体

この2つの条件が必要になります。まず別表2に掲載されている機種を選び、さらにその個別の機体を農林水産省航空協会に認定してもらうことになるため、購入したドローンを自由に飛ばすことはできません。

例えば、Aのドローンを使うためには、Aの機種についての技能認定を取得することになります。もしBのドローンを使うことになれば、Bのドローンについての技能認定が別途必要になるので注意しましょう。

3-2. 産業用マルチローター教習施設ごとに扱っている機体が異なる

さらに、教習所ごとに扱っているドローンが異なります。Aの農業用ドローンが使いたい場合には、Aのドローンを使った教習が受けられる教習施設を選ばなくてはなりません。

つまり、農業用ドローンの認定オペーレーターになるためには以下の2ステップで教習施設を選ぶことになります。

ステップ1:農業用ドローンとして認定されている機種をチェック

農林水産省が定める機種を「空中散布における無人航空機利用技術指導指針(別表2)http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/120507_heri_mujin-88.pdf」でチェック

ステップ2:機種を取り扱う教習施設を選ぶ

ステップ1で確認した機種を取り扱っている教習施設を農林水産航空協会の資料(産業マルチローター指定教習施設一覧)http://www.j3a.or.jp/business/multirotor/2sisetsu/sisetsuichiran_20180630.pdfから選び受講します。

3-3. 技能認定証の有効期間

農業用ドローンの技能認定証の有効期限は交付日から3年となっています。更新するためには期限内に更新研修を受けることが条件となります。

4. 農業用ドローンの農薬散布に関する規制・法律

認定オペレーターになれば農業用ドローンを使った農薬散布が可能になります。ただし、これはドローンの扱いに関する技能認定だけであり、実際に農薬散布を行うためには航空法に基づき国土交通大臣への許可・承認が別途必要になります。

また、農薬散布の実施にあたっては各都道府県協議会への事業計画書の提出も必要となります。

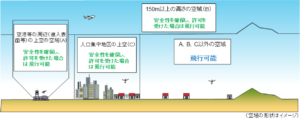

このようなドローンの飛行、または農薬散布においては航空法(第九章 無人航空機)の飛行禁止空域の確認が重要になります。

4-1. 航空法第132条(飛行禁止空域)

出典:国土交通省 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

上記に該当する場合、無人航空機(ドローン含む)の飛行は禁止されています。ただし、国土交通大臣によって許可された場合には飛行可能となります。

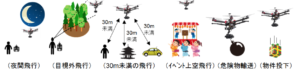

4-2. 航空法第132条の2(飛行方法)

出典:国土交通省 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

一 日出から日没までの間において飛行させること。

二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。

三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

無人航空機を飛行させるには、上記6つの条件を満たさなくてはなりません。これを満たすことができない場合には、国土交通大臣の承認を受けることで飛行可能になります。

農薬散布においては上記五(危険物輸送)、六(投下)に該当するため承認申請が必須となります。

4-3. 違法飛行による罰則

これらの許可・承認申請を行わずに違法飛行した場合には航空法に基づき50万円以下の罰金が課せられますので注意しましょう。

5. 農業用ドローンの飛行許可・承認申請方法

それでは、具体的な飛行許可・承認の申請方法をお伝えしますので、順番に確認していきましょう。

5-1. 国土交通省への飛行許可・承認申請の期日

飛行開始予定日の10開庁日前までに所定の方法で申請する必要があります。具体的には、オンライン申請と申請用紙による2種類の方法があります。

5-2. オンライン申請(ドローン情報基盤システム;DIPS)

オンラインによる申請には、ドローン情報基盤システム(Drone/UAS Infomatison Platform System;DIPS)https://www.dips.mlit.go.jp/portal/を利用します。質問形式で入力を進めていくと自動的に申請書が作成されるため、手続きが簡単にできる便利なサービスとなっていますが、初めての利用時にはアカウント開設が必要になりますので注意しましょう。今後、申請を予定されている方は事前に確認しておくとスムーズに申請できます。

5-3. 申請書による郵送や窓口への提出

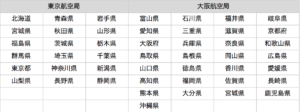

オンライン申請以外には指定の様式(航空法様式1)http://www.mlit.go.jp/common/001220062.docxで申請書を作成し、郵送もしくは指定窓口へ提出する方法があります。申請書による申請の場合には、提出先が分かれていますので注意してください。

・航空法第132条(飛行禁止空域)に関する許可申請先

こちらは、ドローンを飛行させる空域を管轄する空港事務所に申請します。下の表で該当する空港事務所を確認しましょう。

【東京航空局管内】

| 名称 | 位置 | 問い合わせ先 | 管轄区域 |

| 丘珠空港事務所 | 札幌市 | 011-781-4162 | 北海道のうち札幌市、江別市、石狩市、北広島市

及び石狩支庁管内 |

| 新千歳空港事務所 | 千歳市 | 0123-23-4195 | 北海道のうち旭川市、小樽市、室蘭市、夕張市、

岩見沢市、留萌市、苫小牧市、美唄市、芦別市、 赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、 恵庭市、伊達市、後志支庁管内、上川支庁管内、 留萌支庁管内、空知支庁管内、胆振支庁管内 及び日高支庁管内 |

| 稚内空港事務所 | 稚内市 | 0162-27-2727

(代表) |

北海道のうち稚内市及び宗谷支庁管内 |

| 函館空港事務所 | 函館市 | 0138-57-1738 | 北海道のうち函館市、檜山支庁管内

及び渡島支庁管内 |

| 釧路空港事務所 | 釧路市 | 0154-57-6284 | 北海道のうち釧路市、帯広市、北見市、網走市、

紋別市、根室市、十勝支庁管内、釧路支庁管内、 根室支庁管内及び網走支庁管内 |

| 三沢空港事務所 | 三沢市 | 0176-53-2463 | 青森県 |

| 仙台空港事務所 | 名取市 | 022-383-1301 | 岩手県 宮城県 秋田県 福島県 |

| 百里空港事務所 | 小美玉市 | 0299-54-0672 | 茨城県 |

| 成田空港事務所 | 成田市 | 0476-32-1041 | 千葉県 |

| 東京空港事務所 | 東京都

大田区 |

03-5756-1520 | 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県長野県 静岡県 |

| 新潟空港事務所 | 新潟市 | 025-273-5093 | 山形県 新潟県 |

【大阪航空局管内】

| 名称 | 位置 | 問い合わせ先 | 管轄区域 |

| 小松空港事務所 | 小松市 | 0761-24-0829 | 富山県 石川県 福井県 |

| 中部空港事務所 | 常滑市 | 0569-38-2184 | 岐阜県 愛知県 三重県 |

| 大阪空港事務所 | 豊中市 | 06-6843-1127 | 滋賀県 京都府 大阪府(八尾空港事務所及び関西空港事務所の管轄に属する区域を除く。) 兵庫県 岡山県 |

| 八尾空港事務所 | 八尾市 | 072-992-9021 | 大阪府のうち八尾市、富田林市、河内長野市、

松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、 大阪狭山市及び南河内郡(航空交通管制に関する事務に係る管轄区域にあっては大阪市及び堺市のうち北緯34度35分48秒東経135度36分2秒の地点を中心とする半径9キロメートルの円内の部分を含む。) 奈良県 |

| 関西空港事務所 | 大阪府

泉南郡 田尻町 |

0724-55-1330 | 大阪府のうち堺市(航空交通管制に関する事務に係る管轄区域にあっては八尾空港事務所の管轄に属する区域を除く。)、岸和田市、泉大津市、貝塚市、

泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡及び泉南郡 和歌山県 |

| 美保空港事務所 | 境港市 | 0859-45-6114 | 鳥取県 島根県 |

| 広島空港事務所 | 三原市 | 0848-86-8654 | 広島県 |

| 岩国空港事務所 | 岩国市 | 0827-24-8224 | 山口県(北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。) |

| 徳島空港事務所 | 徳島県

板野郡 松茂町 |

088-699-6527 | 徳島県 |

| 高松空港事務所 | 高松市 | 087-879-6771 | 香川県 |

| 松山空港事務所 | 松山市 | 089-972-0393 | 愛媛県 |

| 高知空港事務所 | 南国市 | 088-863-2620 | 高知県 |

| 福岡空港事務所 | 福岡市 | 092-622-6529 | 福岡県(北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。) 佐賀県 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 |

| 北九州空港事務所 | 北九州市 | 093-473-1089 | 山口県のうち下関市、宇部市、長門市、美祢市

及び山陽小野田市 福岡県のうち北九州市、行橋市、豊前市、京都郡 及び築上郡 |

| 長崎空港事務所 | 大村市 | 0957-53-6901 | 長崎県(福岡空港事務所の管轄に属する区域を除く。) |

| 熊本空港事務所 | 熊本県

上益城郡 益城町 |

096-232-2854 | 熊本県 |

| 大分空港事務所 | 国東市 | 0978-67-3773 | 大分県 |

| 宮崎空港事務所 | 宮崎市 | 0985-51-2184 | 宮崎県 |

| 鹿児島空港事務所 | 霧島市 | 0995-58-4463 | 鹿児島県 |

| 那覇空港事務所 | 那覇市 | 098-859-5132 | 沖縄県 |

・航空法第132条の2(飛行方法)の承認申請

こちらは、ドローンを飛行させる空域を管轄する地方航空局に申請します。下の表を参考にしていただき、該当する地方航空局へ申請しましょう。

・東京航空局

住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

電話:03-5275-9317(航空部管理課)

・大阪航空局

住所:〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第四号館

電話:06-6949-6213(航空部管理課)

5-4. 空中散布事業計画書を作成し都道府県協議会に提出

また、農薬散布の実施に当たっては事業計画書を作成し、各都道府県協議会への提出も必要になります。

・空中散布事業計画書

指定の用紙がありますので、以下のような項目を記入し作成します。

- 実施主体名

- オペレーター名

- 機体登録番号

- 実施場所

- 実施予定月日

- 作物名、など

空中散布事業計画書:PDF http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/120507_heri_mujin-84.pdf 、Excel http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/xls/120507_heri_mujin-3.xlsx

・農林水産省が定める各地の協議会

作成した事業計画書は、各地の協議会へ提出します。提出期限は、農薬散布を行う前月末までとなりますので注意してください。

事業計画書の提出先は以下の表で確認しておきましょう。

|

都道 府県 |

実施計画・実績の報告先の名称 |

事務局 |

|

北海道 |

北海道産業用無人航空機安全推進協議会 | 北海道産業用無人航空機安全推進協議会 |

|

青森県 |

青森県産業用無人ヘリコプター協議会 | 公益社団法人青森県植物防疫協会 |

|

岩手県 |

岩手県産業用無人ヘリコプター推進協議会 | 一般社団法人 岩手県植物防疫協会(事務局長)

岩手県農業共済組合連合会(事務局実務担当) |

|

宮城県 |

宮城県産業用無人ヘリコプター推進連絡協議会 | 一般社団法人 宮城県植物防疫協会 |

|

秋田県 |

秋田県産業用無人航空機連絡協議会 | 秋田県農業共済組合連合会 農産課 |

|

山形県 |

山形県産業用無人ヘリコプター安全対策連絡協議会 | 全国農業協同組合連合会山形県本部

生産資材部農薬課 |

|

福島県 |

福島県病害虫防除所 (福島県農業総合センター) | 安全農業推進部 指導・有機認証課 |

|

茨城県 |

一般社団法人 茨城県植物防疫協会 | 一般社団法人 茨城県植物防疫協会 |

|

栃木県 |

栃木県無人ヘリコプター推進協議会 | 全国農業協同組合連合会栃木県本部 |

|

群馬県 |

群馬県農政部技術支援課 | |

|

埼玉県 |

一般社団法人埼玉県植物防疫協会

(あわせて市町村関係市町村農政担当課あて報告) |

|

|

千葉県 |

千葉県無人ヘリコプター協議会 | 一般社団法人 千葉県植物防疫協会 |

|

東京都 |

東京都産業労働局農林水産部食料安全課 | |

|

神奈川県 |

神奈川県環境農政局農政部農政課 | |

|

山梨県 |

山梨県農政部農業技術課 | |

|

長野県 |

長野県病害虫防除所 | |

|

静岡県 |

静岡県産業用無人ヘリコプター推進協議会 | 静岡スカイテック株式会社 |

|

新潟県 |

新潟県産業用無人ヘリコプター推進協議会 | 公益社団法人新潟県植物防疫協会 |

|

富山県 |

富山県農業用無人航空機連絡協議会 | 富山県農業技術課 |

|

石川県 |

石川県農林水産部農業安全課 | |

|

福井県 |

福井県農林水産航空事業等対策協議会 | 福井県農林水産部地域農業 |

|

岐阜県 |

岐阜県農政部農産園芸課 | 愛知県経済農業協同組合連合会

生産資材部 肥料農薬課 |

|

愛知県 |

愛知県農業用無人ヘリコプター安全防除推進連絡会 | 三重県農林水産部農産園芸課 |

|

三重県 |

三重県無人航空機安全防除推進会議 | 一般社団法人滋賀県植物防疫協会 |

|

滋賀県 |

滋賀県産業用無人ヘリコプター防除安全推進協議会 | 京都府農林水産部食の安心・安全推進課

JA中央会、全農京都 |

|

京都府 |

京都府農林水産部食の安心・安全推進課 | |

|

大阪府 |

大阪府環境農林水産部農政室推進課 | |

|

兵庫県 |

兵庫県農政環境部農林水産局農業改良課 | |

|

奈良県 |

奈良県農林部農業水産振興課 | |

|

和歌山県 |

和歌山県農林水産部農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣害対 策室 | |

|

鳥取県 |

鳥取県無人ヘリコプター連絡協議会 | 鳥取県農林水産部農業振興戦略監生産振興課 |

|

島根県 |

【隠岐】島根県隠岐支庁農林局農政・普及部農業振興課

【県東部】島根県東部農林振興センター農政部農政課 【県西部】島根県西部農林振興センター農政部農政課 |

|

|

岡山県 |

(岡山県農林水産部農産課) | |

|

広島県 |

広島県西部農業技術指導所 | |

|

山口県 |

山口県産業用無人ヘリ防除連絡協議会 | 萩森興産株式会社 |

| ヤンマーヘリ&アグリ株式会社中四国事務所 | ヤンマーヘリ&アグリ株式会社中四国事務所 | |

| 山口県植物防疫農作業安全協会 | 山口県農林水産部農業振興課 | |

|

徳島県 |

無人ヘリコプター協議会 | 徳島県農林水産部もうかるブランド推進課 |

|

香川県 |

香川県農政水産部農業経営課 | 香川県農政水産部農業経営課 |

|

愛媛県 |

愛媛県農薬適正使用推進協議会 | 愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課 |

|

高知県 |

高知県農業振興部環境農業推進課 | |

|

福岡県 |

福岡県農林水産部食の安全・地産地消課生産安全係 | |

|

佐賀県 |

佐賀県農林水産部園芸課環境保全型農業担当

佐賀県無人ヘリ防除協議会 |

佐賀県農林水産部園芸課環境保全型農業担当

佐賀県農業協同組合肥料農薬課 |

|

長崎県 |

長崎県農林部農業経営課環境班 | |

|

熊本県 |

熊本県無人ヘリコプタ-導入組織連絡協議会

熊本県農林水産部生産経営局農業技術課 |

熊本県経済農業協同組合連合会農業機械課

熊本県農林水産部生産経営局農業技術課 |

|

大分県 |

大分県農林水産部地域農業振興課安全農業班 | |

|

宮崎県 |

宮崎県NOSAI無人ヘリ防除組織連絡協議会 | 宮崎県農業共済組合連合会(NOSAI連宮崎) |

|

鹿児島件 |

鹿児島県農業環境協会航空事業部会 | 鹿児島県農業環境協会航空事業部会(県農政部食 の安全推進課内) |

|

沖縄県 |

沖縄県農林水産部営農支援課 |

5-5. 農業用ドローンの飛行許可・承認申請代行

ここまでお伝えした通り、農業用ドローンを利用するには認定オペレーターを取得し、国土交通省への飛行許可や承認を取る必要があります。そのためには、ドローンに関する法律や規制を理解する必要があり、実際にドローンを利用するまでに手間や時間がかかってしまいます。

そこで、国土交通省への申請手続きを代行するサービスがあります。認定オペレーターの教習施設や司法書士などが行なっており、代行費用の相場は25,000円〜35,000円ほどとなっていますので参考にしてください。

6. 農業用ドローンの普及状況と市場動向

ここまでは、農業用ドローンに関する免許や法律・制度についてお伝えしてきましたが、最後に農業用ドローンの市場動向についても確認しておきましょう。

すでに農業に従事されている方だけではなく、これから新規参入を考えている方もぜひ確認しておきましょう。

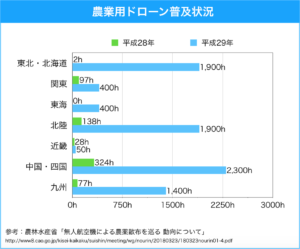

上のグラフを見てもわかるように、平成29年時点での農業用ドローンの普及状況は前年を大きく上回る結果になりました。

また、総務省の資料によると農業用ドローン市場規模について以下のように伝えています。

2015年の16億円から、2020 年には186億円、2022年には406億円に急増する見込み

引用:総務省「ドローンの現状について」http://www.soumu.go.jp/main_content/000401647.pdf

さらに、この市場の70%を占めるのが農薬散布であり(2015年)今後のドローン市場でも中心となる分野であることがわかります。

では、なぜ農業用ドローンが注目されているのでしょうか?そのメリットについても確認しましょう。

7. 農業用ドローンのメリット

7-1. 低価格、低コストで小規模農家も導入できる

1991年ごろから産業用無人ヘリコプタによる農薬散布が行われており、現在では日本の農業に不可欠なものとなっています。(2014年時点で無人ヘリによる散布面積は水稲30%、麦18%、大豆17%となっている。)しかし機体だけでも1,000万円以上も費用がかかってしまう問題があります。

一方で、農業用ドローンの価格は100万円〜200万円ほどのものがあり無人ヘリの10分の1の負担で済むため、無人ヘリが導入できないような小規模農家でも導入することが可能になります。

また、機体もコンパクトであるため中山間地域などへの導入も可能になります。

7-2. 人手不足の解消、作業効率改善

日本の農業従事者は昭和25年以降、減少を続けています。さらに平成29年には65歳以上の農業従事者の割合が57.4%となり高齢化も深刻です。

このような人手不足の問題もドローンとIT技術の連携によって解消が期待できます。例えば、農薬散布だけではなく、カメラ機能を使った農作物の管理や鳥獣被害対策などに応用することで作業効率を改善することができるからです。

農業従事者が減り高齢化が進む中で、低コストで導入できるドローンの普及が進めば日本の農業が抱える問題の解消に期待することができます。

7-3. 農業への新規参入を可能にする

農業用ドローンの開発により、農業へ新規参入する大手企業も出てきています。例えば、ドローンによる上空からの撮影で農作物の育成管理ができるため、こうして蓄積したビッグデータを活用すれば新規参入も可能になるのです。

また、今後はドローンの自動操縦技術の開発が進むにつれ、一層の効率化とともに人件費のかからないIT技術を活用した農業の導入が見込まれます。

8. 農業用ドローンの免許取得方法と飛行申請手続きまとめ

いかがだったでしょうか。農業用ドローンには免許(認定資格)が必要なこと、農薬散布には許可・承認申請が必要なことが確認できたと思います。

今回お伝えしたポイントを以下にまとめますので、農業用ドローン利用時には参考にして下さい。

・平成30年5月1日施行された「空中散布における無人航空機利用技術指導指針(農林水産省)」には、農業用ドローンの操縦のためには「認定オペレーター」の免許(技能認定資格)が必要

・認定オペレーターを取得するには指定の教習施設で実技・学科教習を受けることになり、その費用相場は15万円〜25万円

・教習施設を選ぶ際は費用とともに、扱っているドローンの機種についても確認が必要。認定資格は教習で扱った機種のみに付与される。

・実際に農薬散布を行う際には、事前に国土交通省への許可・承認申請も必要。航空法違反の場合、罰金50万円以下が課せられる。

コメントを残す